2025年9月27日晚,北京师范大学珠海校区励耘楼A105课室座无虚席,学术氛围浓厚。中国科学院心理研究所朱廷劭老师为北师大心理学部应用心理专业硕士(MAP)心理与行为大数据(PBD)方向同学们带来了一场关于前沿技术与心理科学深度融合的知识盛宴。

朱廷劭教授,现任中国科学院心理研究所研究员,博导,中科院“百人计划”学者。长期致力于大数据、人工智能在心理与行为预测分析、心理健康促进等领域的交叉研究,是国内将计算科学与心理学深度融合的先行者与杰出学者,其团队的多项研究成果发表于国内外顶级期刊,产生了广泛的学术与社会影响。

此次讲座的主题是AI重塑心理学研究范式。朱老师以一个有趣的问题开场:“两个预算相同的男人去商场买同一件东西,他们的路线图能揭示性格吗?”一个直奔目标,一个逛遍全场。这背后,正是本次讲座的核心——通过行为,洞察心理。

AI作为“观察者”:从文本到步态,洞察人心的跨模态“读心术”

讲座的第一部分,朱老师集中展示了AI如何将那些不易察觉的行为数据,转化为可量化的心理数据,成为洞察人心的“超级观察者”。

从微博到人心,看见群体的心理变迁通过分析疫情期间的微博数据(ESI高被引论文),研究不仅量化了公众负面情绪(焦虑、抑郁)的上升和生活满意度的下降,更发现了集体主义价值观在防疫中的积极作用,为公共卫生决策提供了宝贵的数据支持。

从步态到情绪,你的走姿“说”了什么? 讲座中最令人惊叹的研究之一,是通过步态识别抑郁症。仅通过分析一个人走路的姿态特征(如步速、时域与频域特征),AI模型识别抑郁症的敏感性和特异性竟能双双超过0.9!这项技术为无创、便捷的心理健康筛查提供了全新的可能。

从声音到基因,发掘抑郁症的生物学根源更进一步,朱老师团队将目光投向了声音。通过提取大规模访谈语音中的特征,并结合前沿的基因风险评分(PRS),识别重度抑郁症(MDD)的准确率(AUC)能提升8%,达到0.86。该研究最重大的突破在于,它初步证明了语音特征与MDD之间存在遗传层面的关联,为理解抑郁症的发病机制,提供了颠覆性的视角。

AI作为“思考者”:超越专家,干预心灵

如果说观察是第一步,那么本次讲座最震撼的内容,莫过于展示了AI作为“思考者”和“助人者”的惊人能力,推动心理学研究从“数据驱动”迈向“关系识别”与“干预引导”的新范式。

朱老师团队的一项即将发表于Collabra: Psychology的研究,将大语言模型(LLMs)与领域内、外的人类专家进行对决,任务是从文献中识别变量间的复杂关系。结果令人震惊:Llama3.1等大模型的总体准确率(最高达60.32%)显著超越了领域内专家(55.06%)。这意味着,AI已不再仅仅是工具,它正在成为能够启发和加速科学发现的“研究伙伴”。

在心理危机干预这一“生命赛道”上,AI同样取得了突破。通过对自杀意念文本进行数据增强,朱老师团队发表于《心理学报》的模型将识别准确率从0.81提升至0.86,正确拒绝率更是从0.88提升至0.94,为大规模、早期的网络心理危机筛查和干预提供了强有力的技术武器。

AI能做心理咨询吗?朱老师团队用最严谨的随机对照试验(RCT)给出了答案。他们对比了GPT-4o、Claude 3 Opus等顶级大模型后发现,GPT-4o在“情感理解与共情能力”和“总分”上均表现最佳。基于此,团队已开发出自助式心理机器人原型,证明了AI作为心理健康服务辅助力量的巨大潜力。

朱老师的分享引发了在场师生的极大热情。在最后的提问环节,大家围绕AI伦理、数据隐私、模型的可解释性等问题展开了热烈讨论。讲座结束后,大家与朱老师继续探讨着这场技术革命为心理学带来的机遇与挑战,学术氛围极其浓厚。

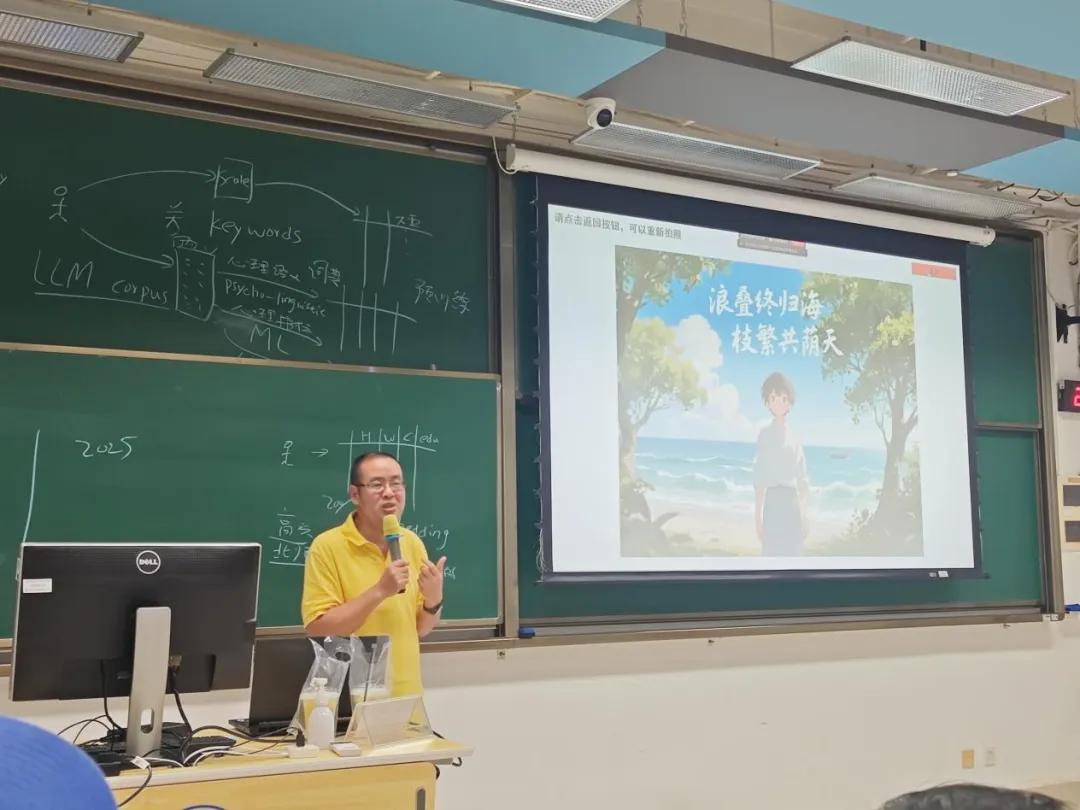

结语:“皇帝真的用金粪叉吗?”

讲座的最后,朱老师用一幅“农夫想象皇帝用金粪叉”的漫画作为结尾,巧妙地提醒在场的每一位师生:在面对AI这个强大而陌生的工具时,要避免因不理解而产生的错误想象和简单化应用。

我们不能只把它当成一个无所不能的“黑箱”,而应深入理解其原理、优势与局限。AI为心理学探索人类心智的奥秘打开了前所未有的大门,如何用好这把“钥匙”,将是每一位心理学人需要严肃思考的时代命题。

作者 | 23级PBD方向在校生贾胜男

审稿 | 李娟